游走在色拉背后的灵魂

达鲁和我同去的色拉寺。那日,拉萨原本洁净的天空被乌云的遮盖而形同一张苍白的脸,没有一丝生机。我很不喜欢这样的感觉,它总让人感到压抑。我想,生命本应像晴空一样干净才是。

色拉寺是拉萨一座历史悠久的寺院。据说在很久很久的时候,那里就出现了很多仁波切。朱古在当地很受人尊敬,因为他们是转世的智者。与神灵不同的是,朱古并非是雕刻在画壁上的一幅幅图案,也并非是静谧地呆在寺院中的一尊尊佛像,而是实实在在的一个人。但是关于他们转世的传说,已在漫漫的历史长河中成为了亘古不变的经典。在藏传佛教盛行的地方,人们对于生死的认识古老而神秘,它像那不断旋转着的轮毂,在风呀水呀火呀以及世界各种力的推动下不断旋转着。

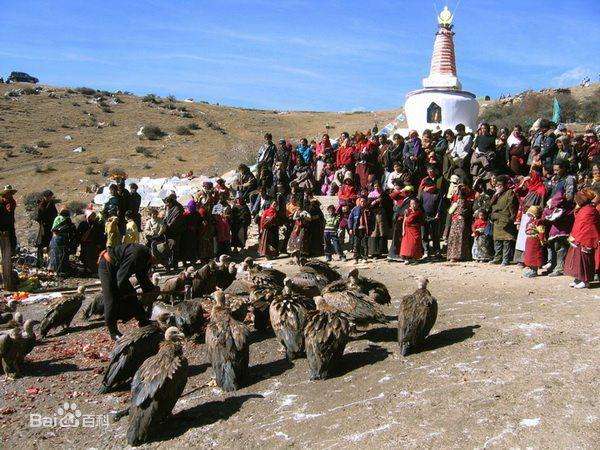

死后能得到天葬是莫大的恩赐。在色拉寺背后,就有一座天葬台。卡卢仁波切曾说,灵魂飘向了苍穹,肉体化为泥土。那么,让我们向雄鹰布施吧!这样可能比较有意义。在卡卢仁波切看来,布施是恩惠,把自己的身体布施出去那就是最大的恩惠了。恩惠可以让受恩惠的生灵得以延续生命,同时也让施恩者获得福报。我们只在色拉寺逗留了片刻,便去了天葬台,目的是想要见证这伟大的布施。

天葬台在是在一座空旷的山坡上,那里荒芜一片,随风蠕动的经幡像是一条条白色的河流,漂浮着成千上万的灵魂。那些暗红色的青石板,透出一股股刺鼻的血腥味。雕鹰听到佛号和桑烟,便盘旋而来,用渴求的目光向多不丹们乞食。残风掠过,一片沉寂。

这些雕鹰实际都是人工养殖的,它们本应飞往遥远的天际,但是现在也只在周边栖息。也许是常年得以在天葬台人工饲养的原因,因而每只雕鹰都异常肥大。它们像是天葬台永远的护卫一般,护卫着它们的乐土,护卫着永久的生灵。达鲁说,其实这些鹰已经飞不了多远,舒适的生活让它们忘记了自由的蓝天。鹰失去了蓝天就不是鹰了,它不可能把灵魂带到天堂。

其实我认为这些鹰并没有像达鲁说的那般不可救药。因为在佛教的世界中,生命的根本是轮回。业力转现是前世因果的安排。布施者用自己的肉身成就了受惠者的生命,其实反过来是成就了自己。只有在最大给予的同时才能摆脱生命的轮回。若不然我们就无法想象,千百年来,当那些多不丹们唱着经文,把死者开膛破肚,用娴熟的技术切割其肉体,并剁碎了喂给雕鹰时到底要给世人呈现的是一种什么精神呢?天葬仪式的确让外人感到吃惊和恐怖,据说,有些人看完了天葬,好几个月都闻不了肉味。

达鲁还告诉我,他认识好几个多不丹。他们并不像外人传说中的那么阴森恐怖,面目可憎,相反和普通人一样,过着普通人的生活。多不丹在西藏主要有三种:职业的、非职业和一些僧侣。职业的多不丹是靠这个来养活家庭,他们每处理一具尸体,就得到死者家属稍许的报酬。非职业得要好得多,他们多数是当地名声较好的人物,因为做多不丹,就是替神灵做事,品行自然要比平常人要好。不过,我认为,职业的多不丹确实令人敬畏。若是一辈子操持这样神圣而单调的事情,很少会有人去涉及的。在西藏很多医科学家,很多都求教于多不丹们,因而他们丰富的经验和熟练的技术对人体解刨学有着重要的指导作用。

因此,对于研究由原始而神圣的生命观构成的这种独特的丧事活动在某种程度上是有必要的。人类文化的生活方式恰好反应了他们对于生命形式的理解和敬重。在遥远的先民时代,文明真正意义上的觉醒并非是猿猴由四肢行走改为人的直立行走,也并非是简单学会一些劳动工具,而是对自身的认识,并由此产生的一系列活动。

据贵州大学宗教研究所所长张连顺教授介绍,原始人在初期,对于死者的处置方式是把其抛到山野。之后这种行为方式发生改变,而是把尸体埋葬起来。发生这种转变的过程虽然漫长,但无疑不在透露出先民自觉意识的觉醒。

动物和人的区别就在于此,野蛮和文明的区别也是在于此。动物是不知死也不知何为死,因而也就不知道生存的意义。恰好相反,人是因为死而寻求生命的意义,才创造了现世的文明。若是当一个人明知道死而选择死,则是自由了。

自由并不是恣意的野蛮行为,也并非是无端的欲望膨胀,而是面对生与死有着自己的选择。这样我想起《圣经》里提到的那位犹太人,为了救赎众生而牺牲自己。当他被钉在十字架上的时候,外人可能感受的是痛苦,而他更多是利益一切众生的喜悦!

人只有在自由选择的时候才能体现出对生命的认识,对自身存在价值的确定。可是,那一终极存在之价值认定,并非是多数人能够通达的。生命的意义在于什么?存在之目的又在于什么呢?

多年前我看过索甲仁波切写的一本书,名字叫《西藏生死书》。这本书实际是根据莲花生大师所创的《中阴闻教得度秘法》白话翻译版。这本书多数提到过死亡,认为生死只不过是轮回的一段。它和一年四季的变化是一样的,我们从母体出来到生命结束这段历程叫做在身中阴,临终时叫临终中阴,死亡结束到投胎母体阶段叫做法度中阴,投胎母体时叫投胎中阴。生命的轮回就是这些中阴阶段不断地交替,而在中阴阶段里面的众生都可以叫做中阴身。在生中阴身就是我们看到的大众,现世的一切。而法度中阴身是第六意识脱离肉身,至转世投胎前的游魂。中阴身在法度中阴阶段的历程是49天,每七天都有一次救赎的机会,这就必须有上师的帮助和加持。49天一过,生命又开始了新的开始。

之所以这样详述这本书的内容,实际上是让人知道生与死的关系。生命存在的意义其实是和死亡相对的。若没有了生,就没有了死。若没有了死,也就没有了生。西方一位哲学家曾这样说到:“人类从一开始,就是一步一步接近死亡。”这话听起来多么令人不知所措,多么令人恐惧万分。于是,我们在生时所有的一切行为都是在生与死之间做表面看起来最大化的权衡比较。很多人一辈子的人生目的就是赚取财富,但殊不知死后根本带不走这些。我认识一位朋友,他因一次意外而差点送命,抢救回来之后性情大变。在一次攀谈中才得知,原来他经历过濒死体验——在抢救室中看到了躺在手术台上的自己。

所以,索甲仁波切其实要告诉大家的是,死亡就像一面镜子,它真真切切照清我们自己。那些功名利禄、锦衣玉食其实都不过是烟花一瞬,虚空而已。我们只有了解死亡的真相,才能明白生命的意义。死亡后,我们的肉身随着四大分离,中阴身在法度中阴里不断轮转。后人保留肉身有何呢?还不如施舍给需要食物延续生命的生灵呢,这样的话还可以积累功德。想想,倒不觉得天葬是一件残忍而落后的丧葬方式了。

现代科技越发达就越给人一种误解,认为人类科技终究可以探尽宇宙的真相。但是当真科技能穷尽宇宙的一切吗?在数学逻辑中,有一种理论叫经验推导。假设要证明上位的Y存在,就必须确证下位的N位数。但N是无穷大的,要确证N,就必须随机抽取,做概率学上的比较。当重复的次数越多,确证的可能性就越高。因而,在面对超验上的存在时,多数科学家一直是在做这样的抓样抽取。但一旦N位数出现了否定因素,则整个确证的体系都将瘫痪。

这就是科技在某种境地中的尴尬和无能。在经验世界中,它的的确确改变了人类的生活带来了福利,但同时对人精神文明世界的摧残起到不小的作用。因而,西方哲学家在继康德和黑格尔后,开始了对形而上学体系的重新解构和认识。比方说布伦塔诺的价值哲学、海德格尔的存在主义无一不是从古老的东方智慧中汲取灵感。就是很多的西方艺术,都可以看出现代科技文明和传统的文化方式间的冲突。

但是不管怎么样,人类之创造一切实际都是为了自身存在而设定一个目的。在佛教中,这种目的本身其实就是死亡。死亡背后就是生存的意义。我们只有透过死亡才能明白活着真正需要做的是什么,不要到了临终的时候只剩遗憾。所以正是这个缘由,我们才能真切地了解西藏那些不可思议的“落后”行为,才能切身体会到他们的思维观念。才能感受到游走在色拉寺背后无数游魂的存在!

最后才能明白——我活着是为了什么!

游走在色拉背后的灵魂的评论0条评论